awk

awk Windowsでawkを便利に使う-1

awkを活用するawkをWindowsで使う為の環境づくりを動画でYouTubeにアップロードしました。聞きながら見るという方法が一番無駄がないので音声でナレーションを付ければ良いのですが、マイクの音質が悪いのでコメントを字幕として設定して...

awk

awk  awk

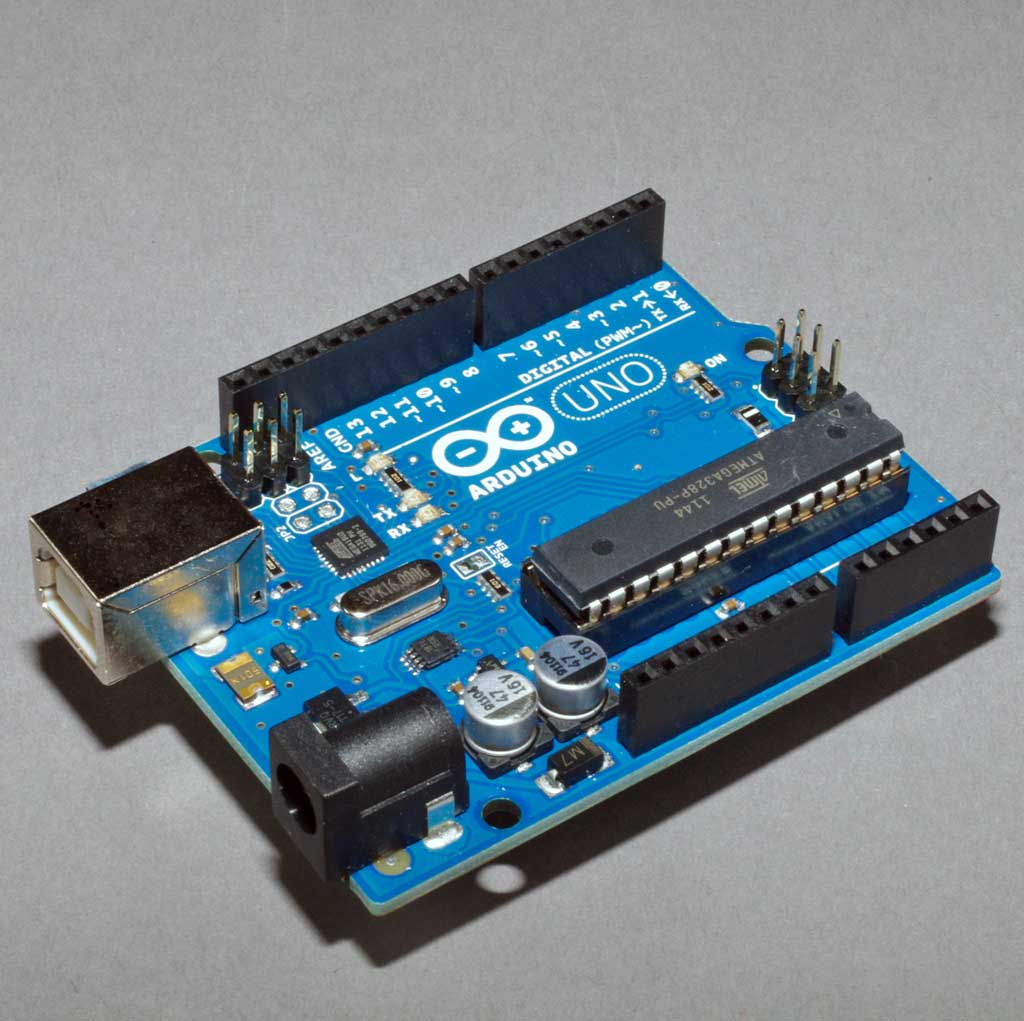

awk  PC・Server

PC・Server  PC・Server

PC・Server