テスト用にVRゴーグル(Oculus Go)を購入して色々と試しています。思っていたよりも処理能力は高いみたいで、重さとフィット感の悪さを妥協すれば、それ以外はなかなか快適だなと感じています。

Oculus Goを購入する前は、スマートフォンをセットして使用するVRゴーグルでVRやARを試してみたのですが、どうしてもスマートフォンの処理能力の低さがネックとなり快適とは言えない状態でした。画質の粗い動画を視聴する程度かなと個人的には思ったのですが、それならわざわざVRゴーグルを使うまでもなく、TVの大きな画面で観た方が身軽でスッキリします。

VRゴーグル専用機であるOculus Goは、それ単体で使用できるので当然スマートフォンは不要です。コントローラも付属しています。エントリークラスとは言いつつ、その点を考慮しても、VRの面白さを少ないストレスで体験できました。やはり専用機なりの違いがあります。

簡素なフィッシングゲームをやってみても、水しぶきが飛んでくる場面では反射的に避けてしまう現実感が感じ取れます。やはり遠近感の実現には光学系のチューニングが重要なのでしょう。スマホ+VRゴーグル(いわゆる箱スコ)では違和感が先に立ってリアルさが感じられません。

Oculus Goについて検索すると「メーカー公式サイトからじゃないと買えない」という情報が多いですが、現在はAmazonでも販売しているので(公式からリンクあり)、Amazonから購入するのがおすすめです。公式では定価販売ですがAmazonなら割引もあります。

Oculus Goを活用する

結構リアルな仮想現実を体感できるVRゴーグル専用機を手に入れたので、色々やってみたいという好奇心が出てきました。

- 映画の視聴(映画館の雰囲気を再現)

- VR動画や360度VR映像を視聴する

- VRゲームで遊ぶ

- アダルト動画の視聴

- PCのモニターとして使用する

- 友達と映像を共有してライブ視聴する

まぁこんなことが思い浮かぶ訳ですが、一番はやはり映画館の雰囲気で映画を視聴することだと思っています。映画館の雰囲気は好きなのですが、映画館という場所に行く労力、拘束される苦痛(時間を縛られる上トイレにも行きにくい)があります。VRで映画館の雰囲気だけを味わえるならそれはアリだなと思うわけです。

ちなみに音響も合わせてサラウンドヘッドホンなどで再現できれば、かなりリアルなVRが体感できると思います。

Oculus Goのストレージ容量の小ささをカバーする

Oculus Goを購入する際、あまり凝ったことをする気もなかったので32GBモデルを選択しました。64GBモデルもあったのですがコスト的に高くなるので、テスト用に使うだけなのに惜しいなと思った訳です。しかし実際に手にとって見ると既に32GB中のいくばかかはシステムやアプリによって占有されてしまっているので、自由に使えるストレージ容量は32GBには到底及びません。

PCとOculus GoをUSBケーブルで接続して、アクセス許可をすればPCから直接動画ファイルなどを転送できるのですが、いちいち視聴する前に転送するのは手間ですしスマートではありません。そこでDNLAサーバーを準備することにしました。

手始めに手元で余っている、IO DATAのNAS(LAN DISK)に備わっているDNLAサーバー機能を使ってみました。結果的にはコレ使い物にならないですね。あまりにも遅すぎます。おそらくシーケンシャルに記録された比較的小さな容量の動画ファイルであれば問題ないのですが、ランダムアクセスを要求される大きめの容量の動画ファイルを再生すると、なかなか読み込まれないし、途中で止まるしで雰囲気ぶっ壊しです。

かと言ってあまり面倒な構成にするのも嫌なので、比較的手軽な構成で実用域のDNLAサーバーによるライブラリ視聴を考えてみました。

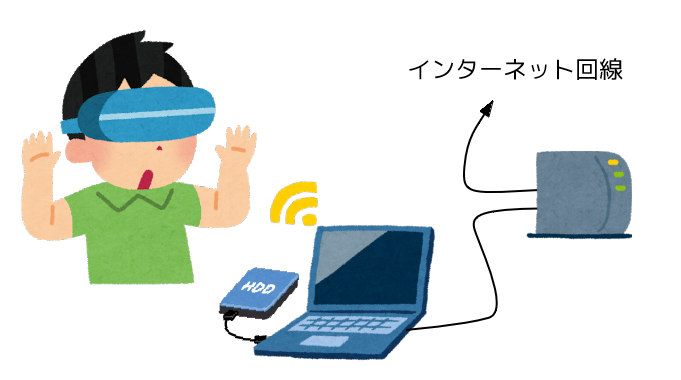

下の図の様な構成で考えました。インターネット回線は必ずしも要らないと思いますが、Oculus Goはネット接続を前提としているのでインターネット回線は有った方が良いと思われます。また、家庭用のルーターの多くはWi-Fi対応しているので、速度的に問題なければわざわざノートPCでWi-Fiを提供しなくても良いでしょう。

私はなるだけシンプルな構成にしたいので、下図の様な単純なものを考えています。ノートPCにはDNLAサーバーとして動作させるために、専用のアプリを導入します。今回は「Serviio」を使ってみることにしました。

手っ取り早く「いらすとや」さんの画像を使わせて貰いました。以前はもっと欲しいイラストがあるんだけどなぁ・・と感じていましたが、今となってはほぼ事足りますね。画風が統一できるのでありがたいです。

ネットワーク設定

ノートPCの多くには、Wi-Fi機能が実装されています。一般的には家庭用などのWI-Fiアクセスポイントに接続するためにこのノートPCのWi-Fi機能を「子」として使うと思いますが、今回はアクセスポイント「親」として動作させます。

Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

実際にやったことがない人にはピンと来ないかもしれません。WindowsのGUIにはそれを有効化する設定画面が無かったと思います。コマンドプロンプトから管理者権限で実行しないと出来なかったと思います。

※Windows 10ではモバイルホットスポットモバイルホットスポットの接点がGUIで行えます。

開始するとき > netsh wlan set hostednetwork mode=allow > netsh wlan set hostednetwork ssid=MYHOME-WIFI key=0123456AB keyusage=persistent > netsh wlan start hostednetwork 終了するとき > netsh wlan set hostednetwork mode=disallow

SSIDとKEYは任意で。WPA2-PSKで動作するらしいのでまぁセキュリティ的には大丈夫でしょう。

Windowsの標準機能である「インターネット接続共有」を設定すれば、Wi-FiからノートPC経由でインターネット接続も可能となります。

ServiioでDNLAサーバーセットアップ

Serviioは、PCをDNLAサーバーとして動作させるためのアプリです。サイトを訪れてみればわかりますが、Windowsだけでなく、OSX、Linux等にも対応しています。

ダウンロードして、インストールして、言語を日本語にして、ちょいちょいと設定してやれば、HDDに入っている動画をDNLAサーバーとして共有することができます。

DNLAサーバーがノートPC上で稼働すれば、Oculus GoからPCのHDDにある動画にアクセス可能となります。古いPCだと期待通りのレスポンスが得られないかもしれませんが、Windows 7時代のノートPCなら十分に動くと思います。もちろん、外付けHDDを使用する場合は、USB 3.0規格で高速化しておくなどの工夫は必要です。

ノートパソコンのUSBポートが2.0以前の遅い規格の場合は、Expressカードで高速化することができるかも知れません。(ノートPCの仕様によります)

動作検証結果

やはり、旧式のNASに実装されているDNLAサーバ機能では転送速度が遅く動画転送に対しては使い物にならない状態でしたが、処理能力の高いノートPCから直にWi-Fi転送してやれば、Oculus Goでも十分にFull HDの動画を快適に観られることが分かりました。

比較的新しいNASであれば、DNLAサーバ機能が実装されているならば実用に足りるかも知れません。残念ながら私は最近のコンシューマ向けNAS機器を持っていないので検証できていません。持っている人は試してみる価値はあると思います。

以上のことより、Oculus Goで動画をシアターモードにして、Wi-Fi経由で快適に視聴することができる様になりました。改めて考えてみてもいちいちOculus Goに動画を転送してから視聴というのは使い勝手が悪くて、結局使わないで終わってしまいそうです。

VRデバイスも重要ですが、環境(ネットワーク等)も重要だと再認識した次第です。ちょっとした工夫は必要ですが、必要以上にお金をかけなくても最小限の環境で実現できました。

追記

Oculus Questが発売されたので、Oculus Goを購入するならQuestを検討した方が良いかも知れませんね。Goの値引きが進めばGoを購入するという検討も候補に入ってくると思いますが、定価購入であればスペックや完成度からしても明らかにQuestの方が魅力的です。価格的にどうしてもグレードを下げざるを得ない場合はGoということになるんでしょうけど。

コメント