PC・Server

PC・Server Excelで基準値外の値の個数を計算~CountifでOR集計出来る

Excelで条件マッチの個数をカウントする課題Excelで計測値の集計シートを作る手伝いをすることになりました。やりたいことを聞いてみるとExcelで実現したいことは下記の2点でした。シートのセルに計測した値を次々入力して行くと、基準値の範...

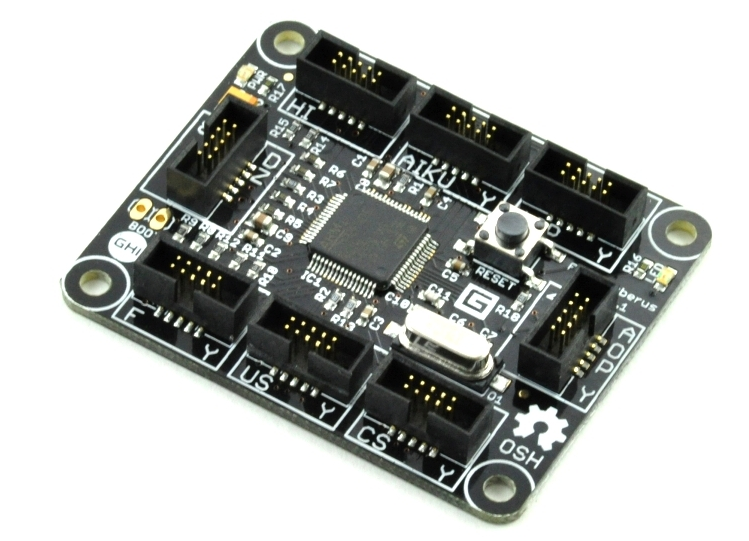

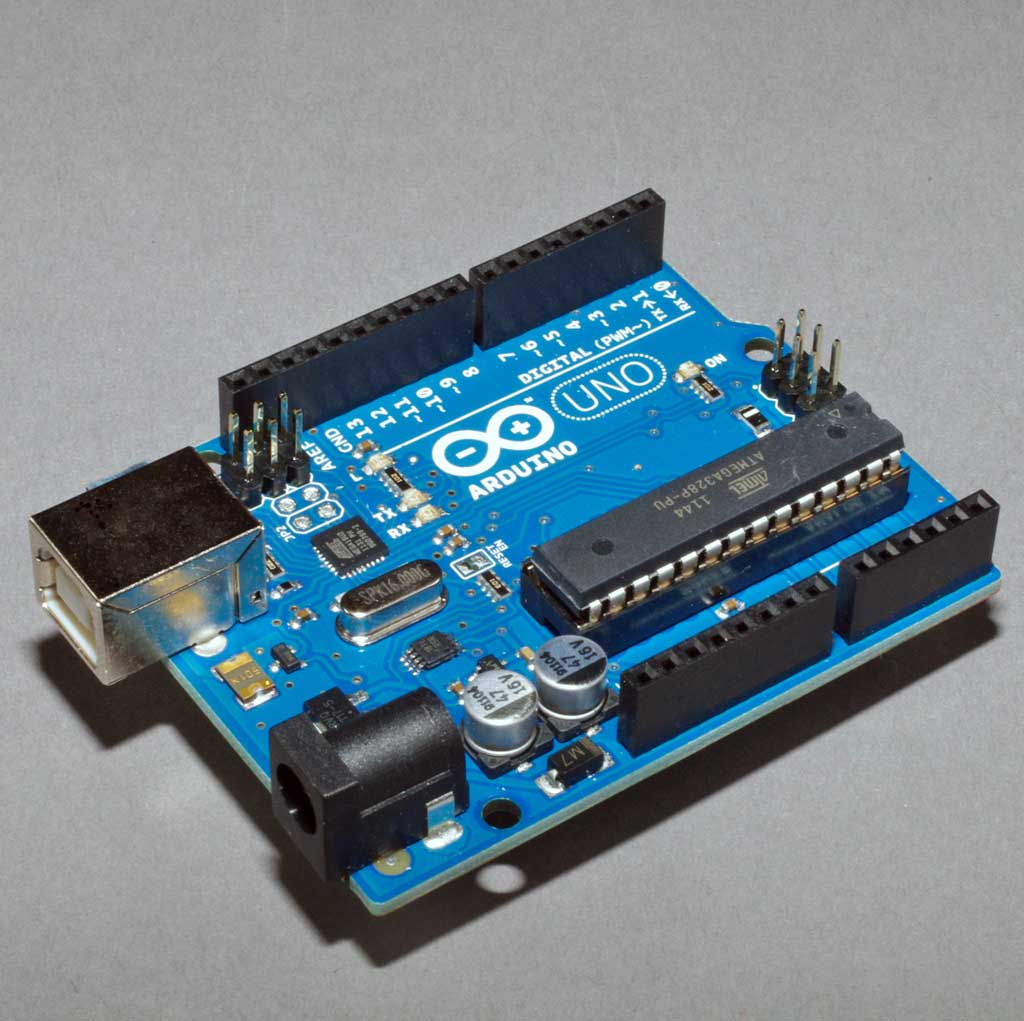

Visual Studio C#

Visual Studio C#  PC・Server

PC・Server  スタッフ日誌

スタッフ日誌