PC・Server

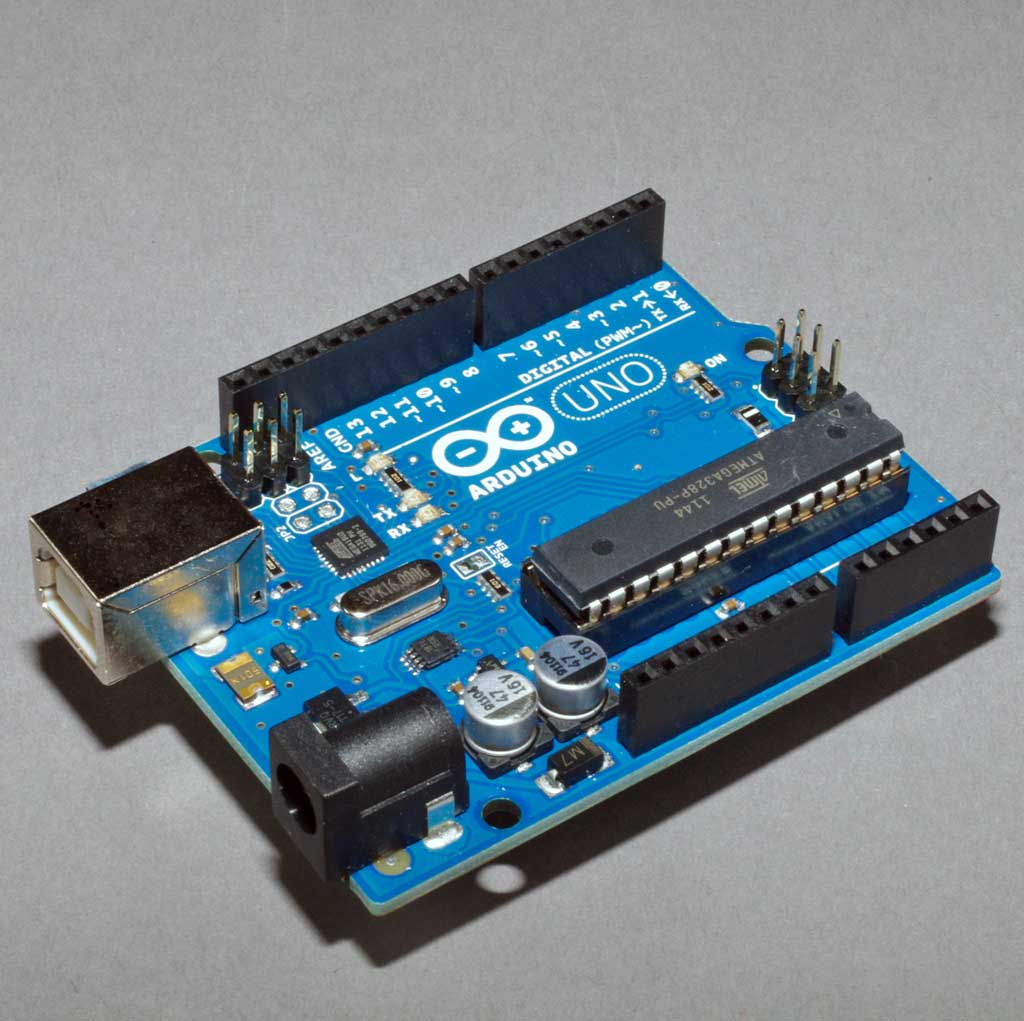

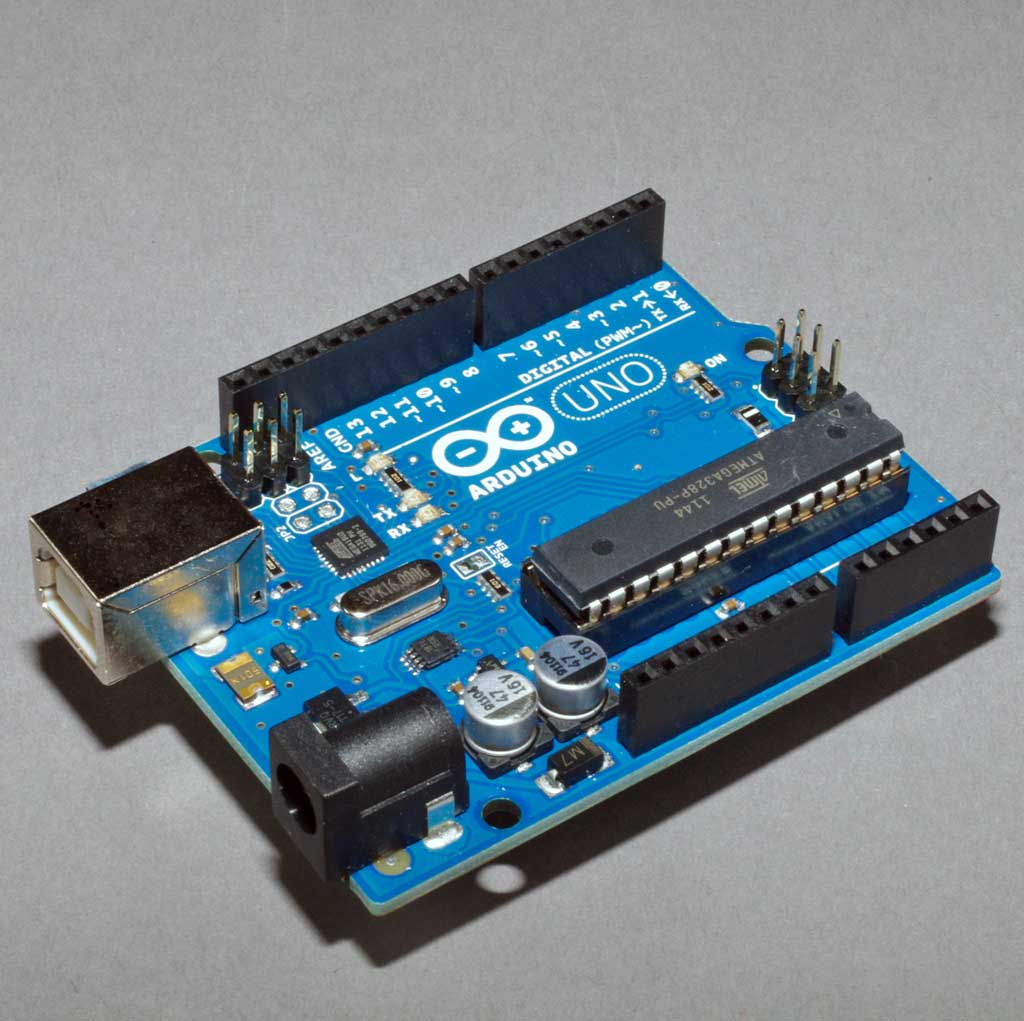

PC・Server Arduinoがジワジワ流行の兆し

どうやらブームの兆しが出てきた様です。あちこちで「Arduino(アルドゥイーノ)」という言葉をみかける様になってきました。Lチカから始まって、もっと独創的なアイディアも考えられている様ですが、必ずしもハードウェアエンジニア的な知識がある人...

PC・Server

PC・Server  PC・Server

PC・Server  Web制作

Web制作  PC・Server

PC・Server  スタッフ日誌

スタッフ日誌